「ブラックバイト」といえば、本来は劣悪な労働環境や給与未払いといった違法性の高いバイト先を指す言葉。ところが、Z世代は、法的に正しかったり不当とは思えない事業主からの依頼でさえも「ブラックバイト」と感じる人も少なくありません。

そこで、北海道の高校生から大学院生までを対象に意識調査アンケートを実施しました。「ブラックバイト」の経験はあるか、どんな状況を「ブラックバイト」と感じるのか、「ブラックバイト」を判断するために何をチェックしているかを尋ね、そこから企業がすべき対策を紹介します。

(※2023年4〜7月調査 北海道に住む高校生から大学院生127名が回答)

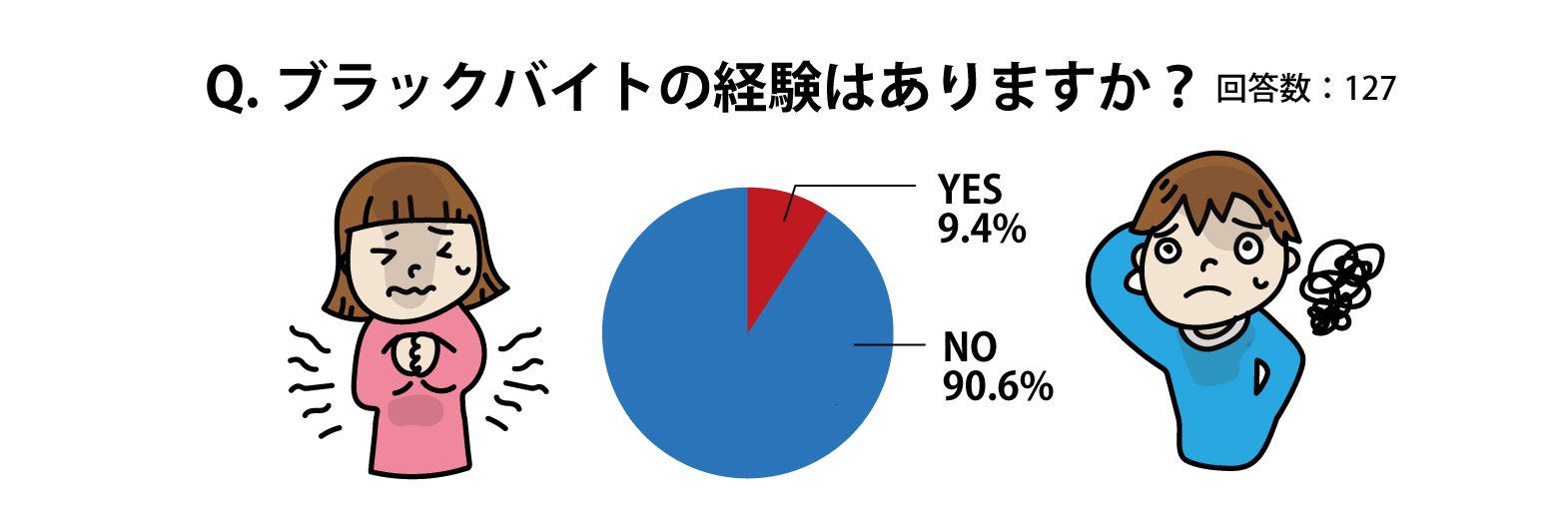

ブラックバイトの経験はどれくらい?

「ブラックバイトの経験はありますか?」という質問に対して、約9割のZ世代が「NO」と回答しています。一方、「YES」と回答した方にその内容を確認したところ、「賃金の未払い・遅延」や「勤怠管理がずさん」「パワハラ・セクハラ」といった、誰もがブラックバイトと聞いて想像するような悪質な事例が多くを占める結果でした。

ところが、続く質問でこれまでの常識が通じない側面があることが浮き彫りになります。

法も常識も越える、Z世代のブラックなシチュエーション

以下の5つのシチュエーションを、ブラックバイトだと思うかどうか答えてもらいました。

- 面接で週3回働きたいと話したのに、週4日シフトの週があった。

- 休み希望を出したのに一部の希望しか通らず「ごめんね」と謝られた。

- 「辞めたい」と伝えても、「人手が足りないから1週間待って」と言われた。

- ホールスタッフなのに、人が足りないからとキッチンの洗い場の手伝いをお願いされた。

- シフトでは休みの日なのに、その日になって「休むスタッフがいるから代わりに出られない?」と連絡がくる。

これらのよくあるシチュエーションはいずれも法に触れているとは言い難く、いわゆる「ブラック」ではありません。ところが、回答は1.2.3.が「ブラックバイトだと思う」が「ブラックバイトだと思わない」を上回るという結果でした。

アルバイトを辞める場合、民法では「退職希望日の2週間前までに辞める意思を伝えること」とされています。例えば、3.のシチュエーションは違法性もなく、せめて1週間は待ってほしいという当然の依頼ともいえますが、「すぐ辞めたいのに」と憤る若者が多く、それがイコールブラックバイトと判断されてしまうのです。

1.と2.に関しても、常態的に週4日のシフトを強いられる、常に休み希望が通らないというわけではないと推測されます。「こんなことくらいで?」と思うようなことでさえ、Z世代はブラックバイトだと感じることがあります。

Z世代が確認していること

では、Z世代はバイト探しの際、「ブラックではない」ことを見極めるために、何をチェックしているのでしょうか。ここではアンケート結果からベスト3を発表します。

【ブラックバイトをしないためにバイト探しでチェックすることは?】

1位:求人の条件面(時給や時間、休日、待遇、仕事内容など)

2位:職場の雰囲気

3位:実際に働いている人・働いていた人の生の声

求人の条件面や職場の雰囲気をチェックするのは、バイト探しをする上でも重視されるため、ある程度想定通りといえます。

注目したいのは「実際に働いている人・働いていた人の生の声」。例えば、前述の「面接で週3日と言ったのに週4日のシフトがあった」といった、よくあるシチュエーションを従業員自身がブラックだと感じている場合、「ウチはブラックバイトだから応募しないほうが良いよ」といった根も葉もない噂の拡散につながるかもしれません。

また、3位以内にはランクインしなかったものの、より気軽に感想を書き込める「ネット・SNS上でのウワサや口コミ」が上位に食い込んでいるのも、悪い噂の拡散につながり得るので注意を払いたいところです。

ブラックバイトと言われないために必要なことって?

雇用側の「些細なお願い」をブラックバイトだと認識することも多いZ世代。このすれ違いを防ぐには、やはり事前の確認や日ごろのコミュニケーションが重要だといえます。

例えば…

・求人広告に「繁忙期や人員体制によってはシフトが増えることもごくまれにある」と明記する。

・面接時に「基本は週3日のシフトだけど、週4日をお願いすることもある」と伝える。

・面接時に「希望休は100%通るわけではないけれど、それでも大丈夫?」と尋ねる。

・入社日に「もしも辞める際は2週間前までに知らせて」と話しておく。

このように先手を打っておくことは大切です。また、日ごろから良好なコミュニケーションを取っていたり、伝え方を工夫するだけでも、お願いごとの受け取り方は大きく変わります。当然ながら、すべてをZ世代の認識に合わせる必要はありませんが、より丁寧なケアを心がけることで、意図せずとも「ブラックバイト」と見なされてしまうリスクを減らせるのではないでしょうか。

Writer

ヒトキタ編集部 友坂智奈

Profile

法人営業や編集職を経て、広報を担当。現在は、SNSや自社サイトの運用をはじめ、イベントやメルマガを活用した販促・営業支援企画も手掛けている。